Durant ces prochaines semaines, nous vont proposons une série de 4 articles sur le crack à Bruxelles.

Cette semaine, nous d’explorerons ses origines, l’ampleur du phénomène et ses liens avec la précarité urbaine. La semaine prochaine, nous aborderons les effets du crack sur les usagers. En troisième semaine, il sera question des réponses actuelles mises en place en Belgique et à Bruxelles au phénomène d’usage de crack. Enfin, nous évoquerons dans un dernier article les pistes de solutions à mettre en œuvre pour envisager une meilleure prise en charge sociétale de la situation.

Le contexte de la consommation de crack à Bruxelles

A Bruxelles, la hausse de la consommation de crack dans l’espace public fait les gros titres des journaux depuis plusieurs années. Si ce phénomène n’est pas nouveau en Europe, il est plutôt récent dans la capitale, et prend une ampleur telle que l’on parle désormais d’une « crise du crack »1.

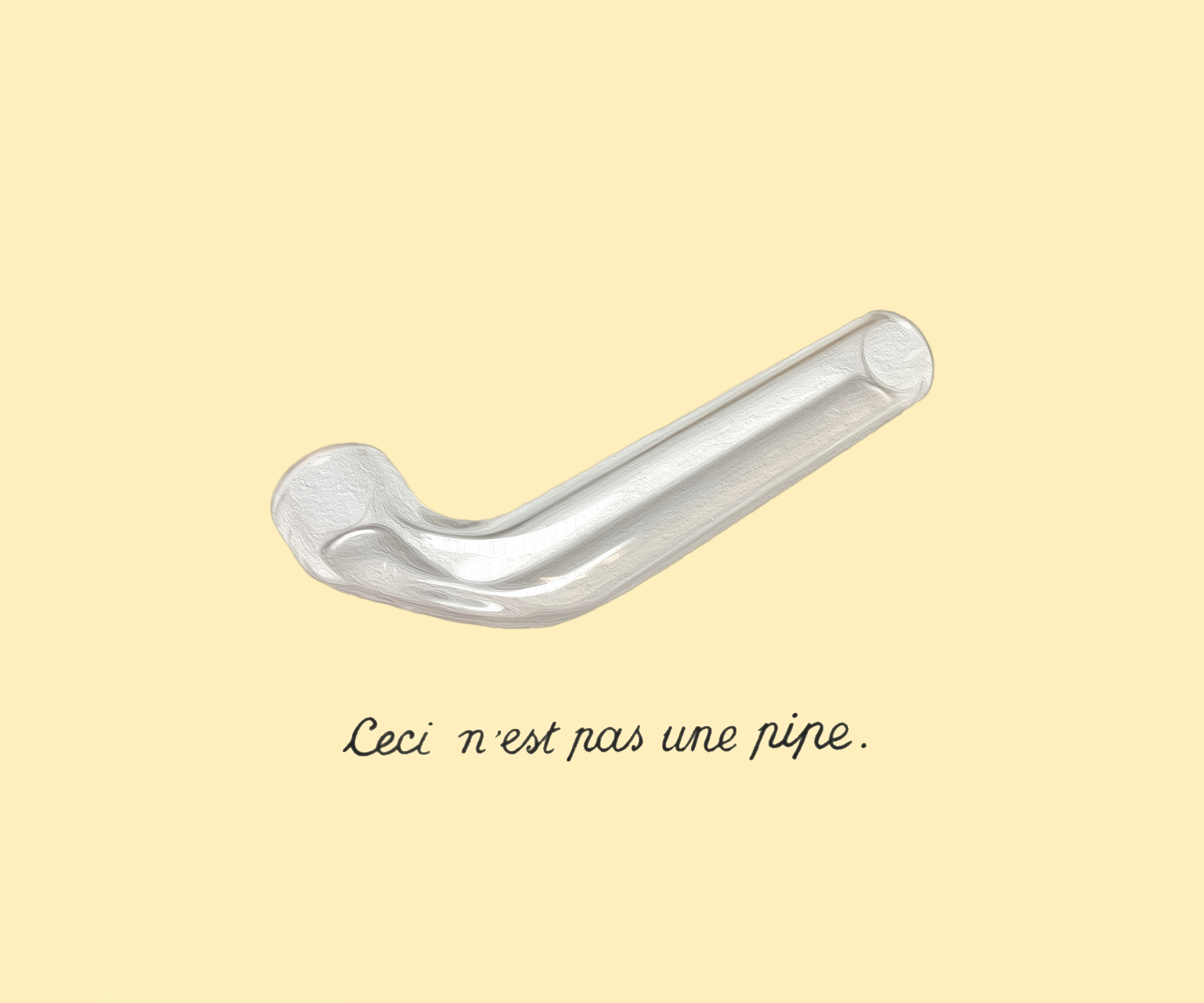

Le crack est une forme de cocaïne. Obtenu par un mécanisme chimique qui consiste à rétirer une partie « hydrochloride » de la molécule, il se transforme alors en cristaux, capable de tenir des hautes températures, ce qui la rend fumable.

Le crack est apparu au début des années 1980 dans un contexte de forte consommation de cocaïne par une partie de la société américaine. En plein « war on drug », les producteurs sud-américains de cocaïne cherchent alors de nouvelles voies d’exportation et se tourne vers les Caraïbes, permettant au passage à la population locale un accès à la cocaïne base fabriquée à partir de la pâte de cocaïne, produit intermédiaire dans le processus de fabrication de la cocaïne hydrochloride (poudre). Le processus de basification sera ensuite appliqué à cette même cocaïne hydrochloride, donnant naissance au crack. Cet usage caribéen se diffuse ensuite aux Etats-Unis, notamment dans les milieux afro-américains et latinos précaires2. L’association de cette nouvelle forme de cocaïne avec une population alors très stigmatisée sera le cocktail explosif qui fera du crack le symbole du fléau de la drogue.

S’il a démarré sur le continent américain dans les années 80, le phénomène a diffusé en Europe quelques années plus tard. En France, on a observé l’apparition de l’usage de crack d’abord dans les départements d’Outre-Mer, puis en France métropolitaine, parmi les communautés antillaises, notamment celles implantées dans le 18ème arrondissement de Paris3.

A Paris, le phénomène se diffuse au début des années 1990 à travers un public marginalisé, souvent déjà consommateur de drogues. On découvre d’abord des scènes de deals dans certaines stations, dans des hangars ou bâtiments abandonnés, puis de manière de plus en plus visible, notamment sur la Place Stalingrad. La capitale française a ainsi été témoin de scènes de consommation de crack de plus en plus importantes. Dans ces espaces urbains, des centaines de personnes restent une bonne partie de la journée pour acheter, vendre, consommer. Les riverains, fatigués du manque de solution et du peu de réponse des pouvoirs publics, manifestent alors leur mécontentement. Des initiatives de réductions des risques ont vu le jour, mais également des actions de police visant à démanteler les scènes ouvertes.

Ces démantèlements ont eu pour conséquence un déplacement des usagers dans d’autres quartiers de Paris, essentiellement dans le 19è arrondissement : Stalingrad, Porte de la Chapelle, station Rosa-Parks, Jardins d’Eole, Porte de la Villette, Square de Forçeval, puis retour à Stalingrad, etc4.

A Bruxelles, de nombreux quartiers sont connus depuis longtemps pour accueillir un grand nombre d’usagers de drogues : Ribaucourt, Porte de Hal, Clémenceau, Square Jacques Franck, etc. Pendant longtemps, alors que Paris faisait face au crack, on observait chez les usagers bruxellois la poursuite d’un usage – majoritairement – d’opiacés (héroïne). Les choses ont commencé à changer dans le courant des années 2010. Les services de réduction des risques, les services de consultation bas-seuil, ou encore les services hospitaliers, ont commencé à rencontrer de plus en plus d’usagers rapportant un usage de cocaïne, notamment basée. Si au départ, les usagers expliquaient acheter de la cocaïne sous forme de poudre puis « baser » eux-mêmes le produit, une vente de caillou a peu à peu vu le jour dans les rues de la capitale.

Aujourd’hui, le crack est très présent à Bruxelles. Entre janvier et octobre 2022, la STIB a reçu 1200 signalements pour consommation de drogues dans les stations, soit une augmentation de 70% par rapport à 2021. Le nombre d’usagers de crack à Bruxelles n’est pas connu, mais on peut l’estimer sur base d’études dans d’autres villes proches de nous à environ 2 à 5 usagers par 1000 habitants, c’est à dire 2000 à 5000 personnes5. Selon les chiffres recueillis à GATE, similaire à d’autres études européennes, environ 30 à 50% des usagers sont dans une situation de sans-abrisme6.

Facteurs explicatifs de l’augmentation de l’usage de crack

Augmentation de l’importation de cocaïne

On observe à partir de 2011 une augmentation des saisies de cocaïne dans les ports belges, dont le principal : le port d’Anvers. Les saisies, on le sait, ne représentent guère plus que 10% du volume total importé. Suivant ce raisonnement, on peut conclure que la Belgique est devenue en 10 ans la principale porte d’entrée de la cocaïne en Europe, avec des saisies record en 2023 d’environ 120 tonnes, représentant plus d’un tier de l’ensemble des saisies au niveau européen (300 tonnes) !7

En conséquence, malgré l’inflation qui a touché toute l’économie européenne, le prix de la cocaïne est resté stable, et son niveau de pureté a augmenté (70% contre 45% en 2012).8

Augmentation de la précarité

Lorsque la cocaïne est très disponible, la quantité consommée de sa forme « caillou », le crack, est directement corrélé au niveau de pauvreté d’une population. Pourquoi ?

Vivre dans la grande précarité augmente le risque de vivre des situations de stress intense, de violence ou encore d’exclusion sociale. La vie en rue notamment transforme durablement les personnes qui en font l’expérience. Des mécanismes adaptatifs se mettent en place, dont la recherche de produits capables d’aider à supporter le stress, s’évader, se donner du courage, oublier la faim ou le froid, voire calmer des symptômes psychiatriques. Parmi les produits psychotropes les plus utilisés en Belgique, il y a l’alcool, le tabac, le cannabis, l’héroïne, les amphétamines…et la cocaïne.

La cocaïne se vend généralement en sachet de 0.8-1g. Avec un prix d’environ 50 euros le gramme, la cocaïne appelle un acheteur capable de sortir un assez gros billet. En sont alors exclus une bonne partie des usagers de drogues précaires. Pour écouler plus facilement le stock de cocaïne, les trafiquants ont logiquement voulu diversifier l’offre et proposer des produits « bon marché », plus adaptés à une population pauvre. Ainsi, s’il n’est pas possible d’acheter un gramme de cocaïne, il est plus facile de trouver 5, 10 ou 15 euros pour un caillou plus ou moins gros, avec des niveaux de pureté différents. Il y en a ainsi pour toutes les bourses. En outre, pas besoin de cuisiner pour baser la cocaïne, tout est déjà prêt. Le crack, c’est le fast-food de la drogue.

En suivant cette logique d’un lien entre précarité socio-économique et consommation de crack, la situation pourrait encore empirer dans les prochaines années compte tenu de l’augmentation régulière d’indices de pauvreté et de sans-abrisme à Bruxelles. Selon les conclusions du dernier baromètre social, 39% de la population est à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, en légère augmentation par rapport à 20139. Le nombre de personne sans-abris ou mal-logées était de plus de 7000 en 2022, et devrait atteindre environ 10.000 personnes en 202410.

Voir d’autres articles de cette série:

- Crack à Bruxelles : mieux comprendre la crise actuelle et ses défis socio-politiques (4/4)

- Crack à Bruxelles : mieux comprendre la crise actuelle et ses défis socio-politiques (3/4)

- Crack à Bruxelles : mieux comprendre la crise actuelle et ses défis socio-politiques (2/4)

- Crack à Bruxelles : mieux comprendre la crise actuelle et ses défis socio-politiques (1/4)

Sources :

1. Crack : une crise qui met Bruxelles face à « un péril grave ». Le Soir https://www.lesoir.be/563392/article/2024-01-24/crack-une-crise-qui-met-bruxelles-face-un-peril-grave (2024).

2. Bourgois, P. En Quête de Respect. Le Crack à New York: Le Crack à New York. (Editions du Seuil, 2013).

3. L’arrivée du crack en France, entre fantasmes et réalités. vih.org https://vih.org/drogues-et-rdr/20130625/larrivee-du-crack-en-france-entre-fantasmes-et-realites/.

4. Entre trafic et démantèlements, historique de la mobilité du crack en Île-de-France. Le Figaro https://www.lefigaro.fr/actualite-france/entre-trafic-et-demantelements-historique-de-la-mobilite-du-crack-en-ile-de-france-20210930 (2021).

5. Pérez, A. O., Cruyff, M. J. L. F., Benschop, A. & Korf, D. J. Estimating the Prevalence of Crack Dependence Using Capture-Recapture With Institutional and Field Data: A Three-City Study in the Netherlands. Subst. Use Misuse 48, 173–180 (2013).

6. Transit asbl, MASS de Bruxelles. Gate – Salle de consommation à moindre de risque – Rapport d’activité 2022-2023.

7. Toujours plus de cocaïne importée en Europe, plus de 300 tonnes en 2023, affirme Europol. RTBF https://www.rtbf.be/article/toujours-plus-de-cocaine-importee-en-europe-plus-de-300-tonnes-en-2023-affirme-europol-11399023.

8. Cocaine – the current situation in Europe (European Drug Report 2024) | www.euda.europa.eu. https://www.euda.europa.eu/publications/european-drug-report/2024/cocaine_en#edr24-cocaine-figure-3.7.

9. Baromètre social 2023 | Vivalis. https://www.vivalis.brussels/fr/actualites/barometre-social-2023.

10. Joinau, G. Le dénombrement des sans-abris a été effectué ce mercredi à Bruxelles avec un record de bénévoles. BX1 https://bx1.be/categories/news/le-denombrement-des-sans-abris-a-ete-effectue-ce-mercredi-a-bruxelles-avec-un-record-de-benevoles/ (2024).